在中国的脱贫攻坚战中,文学和艺术发挥着独特而重要的作用。位于四川省的凉山彝族自治州,曾是深度贫困地区之一。近年来,通过文学扶贫项目,凉山不仅在经济上实现了脱贫,更在文化层面焕发出新的活力。

文学扶贫不仅仅是物质援助,更是精神滋养。许多作家和文艺工作者深入凉山,与当地民众交流,汲取创作灵感。他们通过诗歌、小说、散文等形式,记录凉山人民的奋斗故事,传播积极的价值观。例如,凉山的彝族传统文化在文学作品中得到重新诠释,既保留了民族特色,又融入了现代元素,激发了当地青年的文化自信。

文艺交流是扶贫的另一亮点。凉山举办了多场文艺活动,如作家讲座、诗歌朗诵会和艺术展览,吸引了来自全国各地的参与者。这些交流不仅展示了凉山的自然风光和人文风情,还促进了不同地区文化的碰撞与融合。通过文艺作品,凉山的故事被更多人知晓,激发了外部社会的关注和支持。

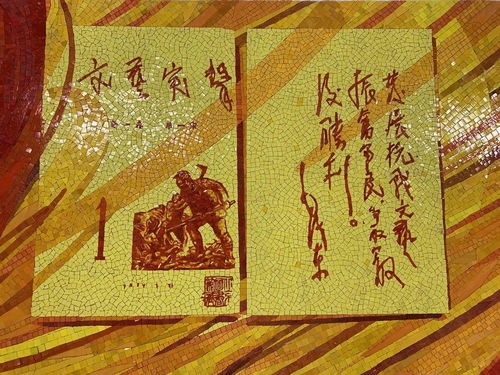

文艺创作在凉山扶贫中扮演着催化剂的角色。当地艺术家和作家创作了大量反映扶贫成果的作品,如纪实文学《凉山日记》和彝族歌舞剧《火把节的传说》。这些作品不仅记录了历史变迁,还鼓舞了人们继续前行。创作过程本身也成为扶贫的一部分,通过培训当地青年参与写作和艺术制作,培养了人才,推动了可持续发展。

文学扶贫在凉山展示了文艺的力量:它不仅帮助人们摆脱贫困,更丰富了心灵,提升了文化软实力。未来,凉山的经验可推广到其他地区,让文艺成为连接人心、促进发展的桥梁。