在人工智能技术日新月异的今天,AI已经能够创作诗歌、绘画、音乐等各类文艺作品。当我们沉浸于技术带来的便利与创新时,更需要清醒地认识到:人工智能文艺创作的核心仍然是人,而非机器。

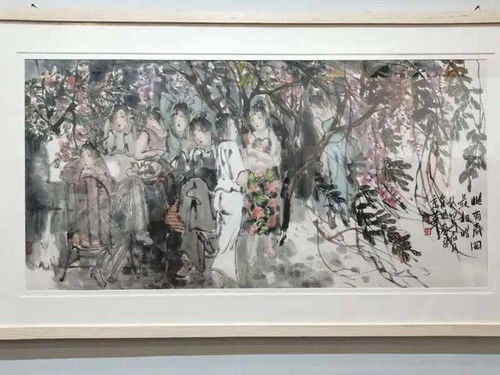

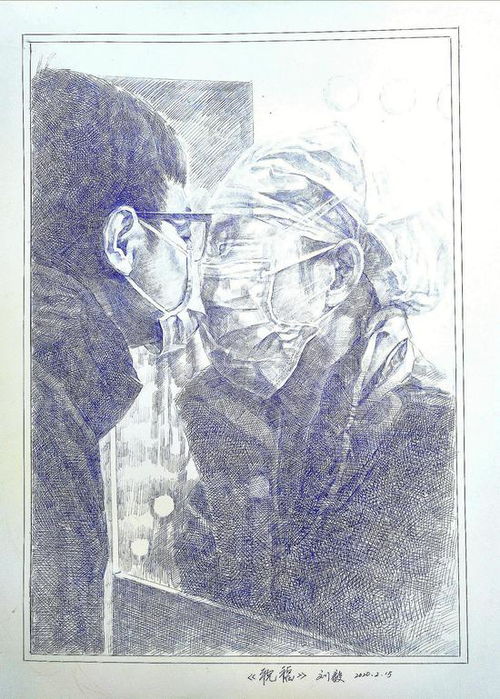

文艺创作的灵魂在于情感体验。无论AI算法多么精密,它始终无法真正体会人类的喜怒哀乐。一首触动心灵的诗歌、一幅引人深思的画作,其价值不在于技巧的完美,而在于创作者将生命体验转化为艺术语言的独特过程。这种饱含温度的情感共鸣,是任何算法都无法完全模拟的。

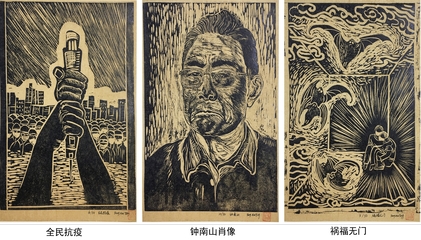

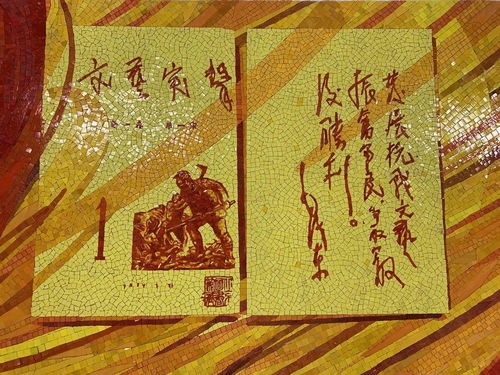

文艺创作的价值在于文化传承。文艺作品承载着特定时代、特定民族的文化记忆与精神追求。AI虽然能够学习海量数据,但它缺乏对文化脉络的深刻理解,更无法像人类创作者那样,将个体命运与集体记忆熔铸于创作之中。真正的文艺创新,始终建立在文化自觉的基础上。

文艺创作的意义在于人文关怀。优秀的文艺作品往往能够引发对社会问题的思考,推动人类文明的进步。AI创作虽然可能形式新颖,但如果没有人类的价值指引,就容易陷入技术主义的陷阱,失去文艺作品应有的社会责任感与人文精神。

因此,在人工智能与文艺创作深度融合的今天,我们应当坚持'科技为人服务'的原则。AI可以作为创作者的有力工具,帮助突破技术壁垒、激发创作灵感,但绝不能取代人类在文艺创作中的主体地位。只有当技术真正服务于人的情感表达、文化传承和人文关怀时,人工智能文艺创作才能发挥其最大价值。

未来,我们期待看到的是人机协作的文艺创作新模式:人类负责提供创意灵感与价值判断,AI负责协助实现艺术构想。这样的人本主义路径,才能让科技与文艺在相互赋能中共同走向更高境界,创作出既有技术高度又有人文温度的佳作。